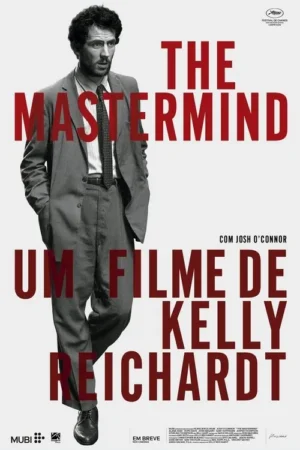

Sabe, a gente se acostuma tanto com o espetáculo, com a gritaria, com a explosão que esconde o vazio, que quando um filme como The Mastermind chega, é quase um suspiro. Um alívio. Porque a Kelly Reichardt, gente, ela tem um jeito de nos puxar para dentro das histórias sem precisar de fogos de artifício. E nesse, que estreou por aqui em 16 de outubro, ela eleva o que poderia ser um mero thriller de assalto a banco para algo muito mais profundo, algo que mastiga a alma da gente e não solta.

Eu, que já tropecei nas minhas próprias certezas e vi planos bem feitos desmoronarem como castelos de cartas na primeira ventania, me conectei com a jornada de James Blaine “JB” Mooney de um jeito visceral. Em 1970, o mundo era um caldeirão, né? A Guerra do Vietnã fervilhando, uma sensação de que tudo estava prestes a explodir. E é nesse cenário que Mooney (Josh O’Connor, com aquela entrega que a gente já aprendeu a admirar) e seus dois cúmplices decidem quebrar as regras de um jeito audacioso: roubar quatro obras de arte de um museu, em plena luz do dia.

A princípio, você pensa: “Ah, um bom e velho golpe de mestre.” Mas a genialidade de Reichardt, que assina a direção e o roteiro, está justamente em desviar o foco do ato do roubo para suas consequências. Não é sobre como eles tiraram as telas da parede, mas sobre o peso delas nas mãos de Mooney. É como quando a gente consegue aquilo que tanto sonhou, e de repente percebe que a conquista é só o começo de um novo labirinto, muito mais complicado que o caminho até lá. Guardar as peças, para Mooney, se revela um fardo maior do que a audácia de pegá-las. Sua vida, então, vira uma fuga interminável, uma corrente invisível de segredos e escolhas que o perseguem como uma sombra alongada.

Josh O’Connor, ele não interpreta Mooney, ele é Mooney. Aquele Mooney que a gente vê no seu olhar cansado, na forma como ele disfarça a ansiedade apertando as mãos no volante de um carro velho, percorrendo as estradas gélidas da Nova Inglaterra. Não há discursos grandiosos, mas sim pequenos gestos que contam uma saga inteira de arrependimento e desespero. É um Mooney que quer ser um pai, um marido, mas está sempre um passo à frente da vida que ele anseia, arrastando-se para longe dela.

| Atributo | Detalhe |

|---|---|

| Diretora | Kelly Reichardt |

| Roteirista | Kelly Reichardt |

| Produtores | Neil Kopp, Vincent Savino, Anish Savjani |

| Elenco Principal | Josh O'Connor, Alana Haim, Hope Davis, John Magaro, Gaby Hoffmann |

| Gênero | Drama, Ação, Crime |

| Ano de Lançamento | 2025 |

| Produtoras | filmscience, MUBI |

E Alana Haim, como Terri Mooney, é a âncora que ele tenta arrastar consigo, ou a âncora que ele precisa cortar para não afundar de vez. A química entre eles é palpável, complexa. A gente sente a exaustão dela, a esperança teimosa, a raiva silenciosa. Terri não é só a “mulher do criminoso”, ela é uma força, um espelho da desilusão que se espalha pelos Estados Unidos daquela década, uma mulher que vê seu próprio futuro se desmanchando por causa de uma decisão impensada. E a Sarah de Hope Davis, a Maude de Gaby Hoffmann, o Fred de John Magaro… cada um, com sua humanidade ferida, contribui para essa tapeçaria de relações quebradas e lealdades testadas. Eles não são meros coadjuvantes; são testemunhas, cúmplices e vítimas da teia que Mooney tece.

A Reichardt não nos entrega um mundo preto no branco. Mooney não é um herói romântico, nem um vilão caricato. Ele é um homem, um pai, que fez uma escolha impulsiva, e agora está pagando o preço. O filme nos mostra o custo real da liberdade quando ela é roubada, o cheiro de mofo dos porões onde se esconde, o frio que entra pelos ossos nas fugas noturnas. É um drama que flerta com o crime, com a ação, mas o faz de um jeito tão particular que subverte as expectativas. A ação aqui é interna, nos nervos de Mooney, no dilema de Terri.

A produção da filmscience e MUBI, sob o olhar atento dos produtores Neil Kopp, Vincent Savino e Anish Savjani, parece ter entendido perfeitamente a visão de Reichardt. É um filme que respira, que tem seu próprio ritmo, que não tem pressa em revelar todos os seus segredos, nos fazendo sentir cada milha rodada, cada porta fechada na cara. E é isso que o torna tão envolvente.

The Mastermind não é apenas a história de um assalto a obras de arte. É a crônica de um homem perdendo a si mesmo na tentativa de se encontrar, de um país em convulsão refletido nas escolhas desesperadas de seus cidadãos, de laços familiares esticados ao limite. É a prova de que um bom roteiro e uma direção sensível podem transformar qualquer enredo em uma experiência profundamente humana. Eu saí da sessão com um nó na garganta, pensando sobre as escolhas que fazemos e como elas, como pedras jogadas em um lago, criam ondas que se espalham muito além do que podemos prever.

E você, o que achou da atuação de Josh O’Connor nesse papel? Ele conseguiu te convencer do dilema de Mooney? Deixe sua opinião nos comentários!